지난 여름 국민들의 밤잠을 설치게 했던 런던 올림픽이 폐막했다. 이번 올림픽서 금메달을 획득한 유도 송대남 선수는 체급을 올리기 위해 매끼 13개의 스테이크를 먹었다고 밝혔다. 인간은 에너지를 얻기 위해 체내에 음식이라는 영양분을 공급한다. 공급된 영양분은 신진대사를 거쳐 에너지를 생산해 인간이 활동할 수 있도록 돕는다. 각종 전자기기도 마찬가지다. 전력을 얻기 위해 전원공급 장치가 필요하며, 그 전력을 효과적으로 활용하기 위해 전력반도체가 필요하다.

전력반도체는 에너지를 절약하고 제품을 축소하기 위해 전력공급 장치나 전력변환 장치에 탑재된다. 이 반도체는 전력용 파워스위칭 소자와 제어 IC로 구성돼 전력을 시스템에 맞게 배분하는 제어/변환기능을 지녔다. 최근에는 전력을 조절/전달하는 단순한 기능에서 에너지 효율 제고 및 시스템 안정성으로 영역이 확장되고 있다. 전력반도체는 일반반도체에 비해 고내압화, 고신뢰성화 고주파수화 등이 요구되어, 모바일기기, 컴퓨팅, 통신, 가전, 노트북, 자동차 등 전자 애플리케이션에 적용된다. 또한 최근 고속 스위칭, 전력손실 최소화, 소형 사이즈, 발열처리 등의 연구개발로 Display/LED 드라이브 IC, 신재생/대체 에너지, 휴대형기기 자동차 등에 탑재된 각종 부품의 에너지 절감에 기여한다.

Power Device

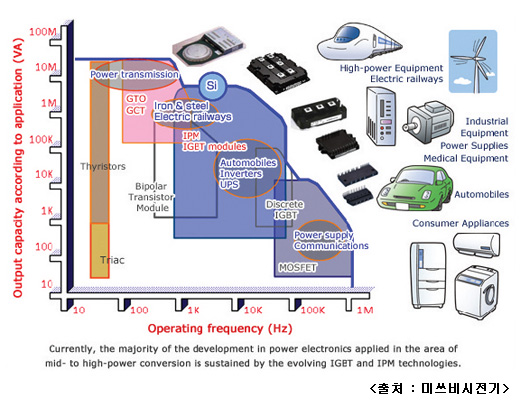

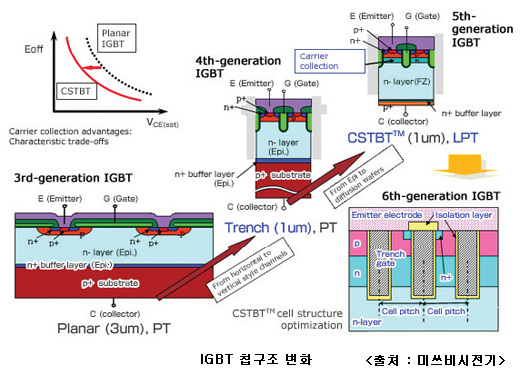

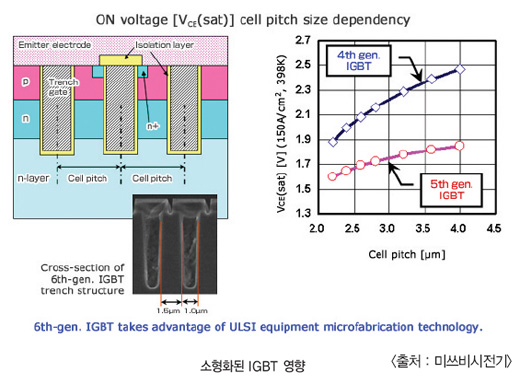

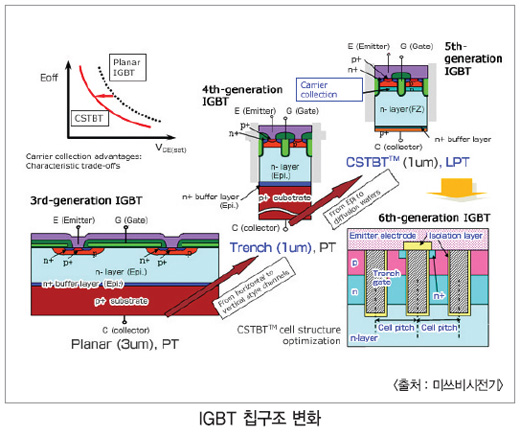

전력반도체 소자(Power Device)는 전력 장치용 반도체 소자로, 다양한 산업군서 수요가 증가하고 있다. 또한 전력변환이나 제어용으로 최적화된 전력 전자공학(Power Electronics)의 핵심 소자이며 파워 트랜지스터, 다이오드, 사이리스터(thyristor) 등으로 구분된다. 파워 트랜지스터는 바이폴라, 파워 MOSFET, IGBT 등이 있다. 전력 MOSFET 소자는 전력이 소용량이고 스위칭 속도가 빠른 응용분야에 사용되며, IGBT 소자는 중용량, 스위칭 속도가 중간인 응용분야에 사용된다. 전력반도체 소자 기술은 전력소자의 on저항과 항복전압에 trade off를 얻어 특성을 저하시키지 않고 크기를 줄이는 것이 중요하다. 전력 MOSFET 소자는 고전압 고전류 동작으로 일반 MOSFET와 달리 DMOS(double-Diffused Metal Oxide Semiconductor) 구조를 가진다.

DMOS는 LDMOS, VDMOS, TDMOS로 나뉘며 동작 전압에 따라 다양한 제품이 양산되고 있다. 모터 제어에 탑재된 전력반도체는 안전 동작 영역(Safe Operating Area, SOA)과 낮은 포화 전압 강화(Vcesat)가 요구된다. 사용전류가 높으면 안정된 병렬 운전 특성을 위해 온도 상승에 따라 낮은 포화 전압 강화가 상승하는 PTC(positivetemper

ature coefficient) 특성을 갖는다. 또한 NPT IGBT는 short circuit SOA가 뛰어나 600 V 이상의 영역에서 활용하고 있다.

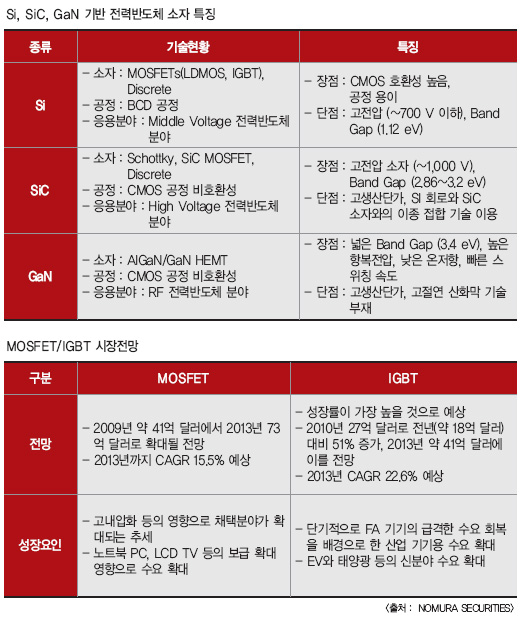

실리콘카바이드(SiC) 반도체와 질화 갈륨(GaN) 반도체 등은 실리콘에 비해 물질 특성이 우수해 약 8배 높은 전압을 견딜 수 있고 전류는 100배까지 흘릴 수 있다. 또한 연전도성이 뛰어남은 물론 누설 전류가 작아 에너지 절약에 적합한 반도체 소자이다. 단점은 생산단가가 비싸다는 것과 CMOS 공정의 비호환성으로 실리콘 회로와 SiC소자의 접합 문제를 안고 있다는 것이다.

임베디드 방식으로 발전

전력반도체 공정 기술은 파워 공정과 로직 공정을 나눌 수 있다. DMOS 공정은 연속적으로 확산공정을 두 번 진행해 채널 길이가 짧아 고전압, 대전류를 인가하는데 장점을 갖는다. 바이폴라 공정은 MOS형에 비해 1장의 실리콘 기판 위에 많은 트랜지스터를 설치할 수 없고, 전력소비도 많지만 작동속도가 빨라 고속 아날로그 소자 및 회로에 사용된다. BCDMOS 공정은 바이폴라 공정을 활용한 아날로그 회로, CMOS 공정을 활용한 로직회로, DMOS 공정을 활용한 고전압 소자를 하나의 칩으로 구현하는 반도체 공정 기술이다. BCD 기술을 적용하면 칩의 크기를 줄일 수 있고, 제조 시간과 비용도 절감할 수 있다. 최근 전력반도체 IC 기술 방향은 적용하려는 시스템에 따라 조금씩 다르지만 서브 마이크론 BCDMOS(복합전압소자) 공정개발을 통해 고집적화와 다양한 기능을 통합할 수 있는 임베디드 방식으로 발전하고 있다. 현재 가장 많이 사용되는 BCDMOS 공정 기술은 35 μm이지만, 동부 하이텍은 2008년 0.18 μm급 공정 개발을 완료해 시장을 선점하기도 했다. 전력반도체 패키징 기술은 고전압 대전류용 고신뢰성 패키징 기술이 필수이다. 와이어본드는 전기/열 등의 약화로 칩과 분리되면 오작동을 일으킨다. 또한 고전압 대전류 소자는 로직 회로와 고집적화돼 열적 불안정을 일으키면 칩 오작동이 발생한다. 현재 와이어본드는 전기 특성을 개선하기 위해 다양한 배선방법이 개발되고 있다. 그 중, 3D 일괄 배선방식은 SiP 방식에 적용하고 있으며, 기생 임피던스 최소화나 열 방출을 개선할 수 있어 다양한 연구가 진행 중이다. 고전압 대전류 소자의 열적 불안정 문제는 새로운 플랫 패키징 방식 등으로 해결하기 위해 노력 중이다.

다양한 기능 통합

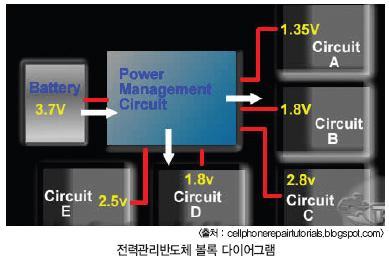

한정된 배터리 전원을 다양한 부하 변동에 능동적으로 대처하기 위해 입출력 전압 조정 레귤레이터는 필수 회로이다. 이 회로는 선형, 스위칭 모드 레귤레이터로 나뉜다. 선형 레귤레이터 회로는 출력/입력전압 고정돼 상대적으로 효율/출력전력이 낮다. 스위칭 모드 레귤레이터 회로는 낮은 저항을 가진 스위치로 에너지를 전달해 스텝-다운, 스텝-업, 인버터로 동작하며, 효율도 높아 전력관리반도 (Power Management IC, PMIC)에 많이 사용된다. 하지만 노이즈나 리플에 약하다는 단점이 있다. 특히 스위칭 모드 레귤레이터는 낮은 에너지 저장 소자로 인덕터(inducter)나 커패시터(capacitor), 트랜스포머(trans

former)를 사용하는 회로를 말한다. 전력반도체 회로 기술은 인덕터, 커패시터, 트랜스포머 사양이 매우 중요한 설계 요인이며, 파워 스위칭 소자의 동작 주파수와 전력제어/관리방식도 간과해선 안 될 부문이다. PWM(펄스폭 모듈레이션) 방식은 전력제어/관리방식으로 가장 많이 사용되며, 부하 변동에 따른 전압/전류를 조절한다. 최근에는 부하가 적거나 전류를 사용하지 않을 시에도 저전력 동작이 가능한 저전력 모드 회로 기술 연구가 진행 중이다. 회로기술은 시스템에 맞게 전력을 배분하는 제어기능과 전력변환 기능, 배터리 보호회로(PTC) 기능 등은 물론, 전원소스(배터리, 전원 등) 모니터 및 관리기능, 다양한 출력전원 공급기능 등이 원칩으로 통합하는 전력관리반도체 회로기술로 발전하고 있다.

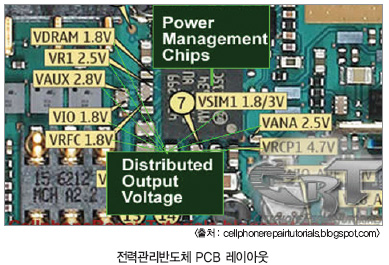

PMIC, 모바일 기기에 핵심

전력관리반도체는 애플리케이션에 공급되는 전압을 원칩화해 기판 공간을 효율적으로 사용할 수 있어 비용 절감의 효과를 얻을 수 있다. 최근 모바일 기기 등의 배터리에 핵심부품으로 자리매김하고 있다. 전력관리반도체는 다양한 애플리케이션 증가와 추가되는 기능을 충족시키기 위해 고집적화될 것이다. 또한 원칩화로 발생하는 발열 문제와 노이즈, 간섭 등의 문제로 전력손실을 최소로 할 수 있는 회로 기술개발이 필수적이다. 특히 소형화된 모바일 기기 디자인으로 폼펙터가 작아 전력 효율 솔루션을 위한 업체 간 연구개발이 진행 중이다. 한편 전력반도체는 디스크리트 개별 부품에서 전력관리 IC라는 통합 솔루션으로 발전하지만, 설계상의 이유로 적용 애플리케이션 특성에 따른 개별 디스크리트의 수요도 지속될 것으로 예상된다. 모바일 기기의 주전원은 배터리이다. 배터리는 DC 전압을 갖고 모바일 기기가 필요한 다양한 DC전압을 생산하는 기능의 전력 변환기, 배터리 수명과 사용자 보호회로, 배터리 용량 감지와 배터리 셀 밸런싱 등의 배터리관리 IC(BMIC) 기능을 통합하는 스마트 파워관리 IC(SPMC) 회로기술이 요구된다. 모바일 기기의 고효율 전력관리반도체 기술은 다양한 서비스 충족을 위한 PMIC와 BMIC 기능을 단일칩화하는 추세로 현재는 BMIC의 일부 기능만 추가된 PMIC 제품을 양산하고 있다. 또한 내부 시스템에서 다양한 전압을 제공하기 위해 다수의 벅 컨버터, 부스트 컨버터, LDO, 배터리 충전기, 백라이트 구동회로와 효율적인 전원관리를 할 수 있도록 MCU 및 I2C 인터페이스를 내장하는 등 하나의 PMIC가 시스템 전체의 전원을 관리할 수 있는 통합 솔루션으로 개발되고 있다. 차량용 전력반도체 기술은 자동차의 기능화와 편리화로 전장의 부품이 증가하고 있다. 고신뢰성 전력반도체 기술이 필요한 친환경 절전형 HEV용 고속/고효율 배터리 팩과 배터리 관리 전력반도체 회로기술, 모터 구동에 필요한 고전압/대전류 파워 스위칭 소자 및 파워 스위칭 구동회로 등이 내장된 파워모듈이 개발되고 있다. 미국, 일본, 유럽의 업체는 이미 차세대용 HEV, PHEV, EV, 태양광용의 고압, 대전류용의 산업 전력 스위치 및 파워 모듈을 대량 생산하고 있다.

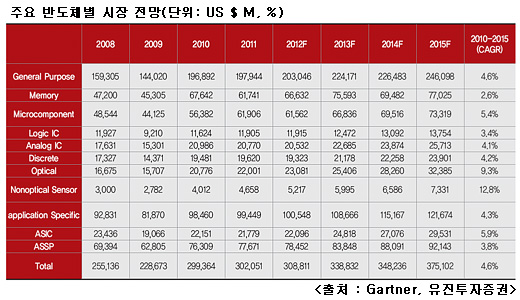

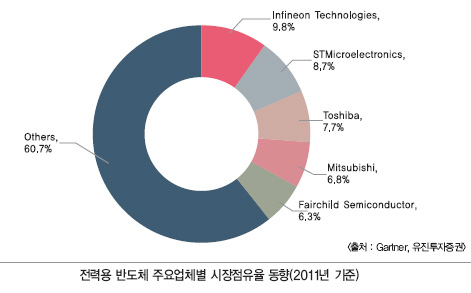

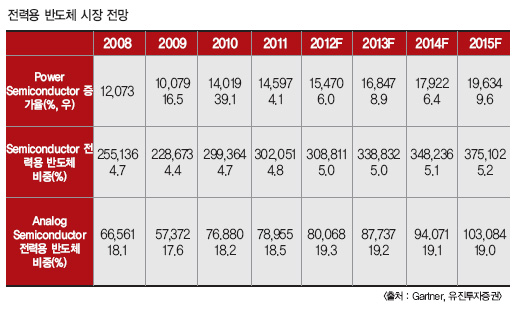

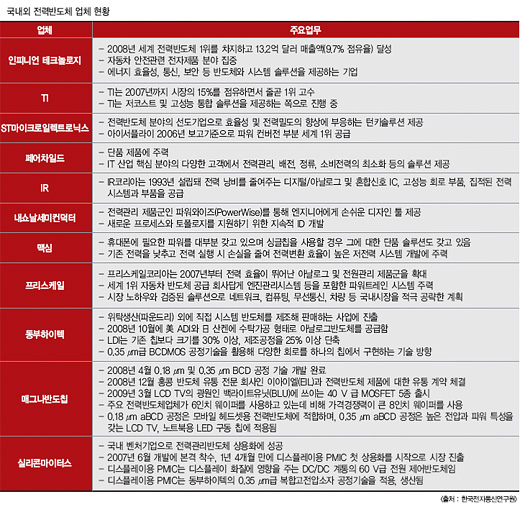

전력반도체 해외업체가 주도

전력반도체시장은 주로 해외 대형업체들 중심으로 성장하고 있다. 독일의 Infineon은 세계 전력용 반도체 시장에서 9.8%의 점유율(2011년 기준)을 차지하며, ST마이크로와 일본의 Toshiba, Mitsubishi, 미국의 Fairchild Semiconductor가 그 뒤를 잇고 있다. 미국의 Fairchild Semi

conductor는 MOSFET 분야에서 점유율 13.3%로 선두이며, BJT(Bipolar Junction Transistor) 분야는 ST마이크로가 11.5%로 1위이다. Power Mo

dule 분야는 Mitsubishi와 Infineon, Semicron 3개 업체가 세계시장을 60% 이상 차지하고 있다. 지식경제부에 따르면 전력에너지 반도체 관련 국내 기술은 선진국대비 50~70% 수준이며, 기술격차는 5년에 달해 수입 의존도가 높다고 밝혔다. 국내업체 중에는 KEC가 MOSFET과 IGBT(절연게이트 양극 트랜지스터)를 생산하고 있으나, CAPA가 해외업체대비 절대적으로 부족해 세계시장점유율은 미약한 수준이다. 또한 PMIC시장은 TI와 Maxim, ST마이크로 등이 장악하고 있으며, 국내업체들의 시장점유율은 매우 미약한 수준이다. 최근 삼성전자가 PMIC시장에 진출했으며, 팹리스 업체인 실리콘웍스 2009년 PMIC 시장에 진출했다. 삼성전자는 모바일 AP용 PMIC를 2012년 3월에 출시한 데 이어 LCD용 PMIC를 개발하고 테스트 진행 중으로, 2013년부터 본격 양산할 계획이다.

| 동부하이텍, PMIC 크기 40% 줄인 공정기술 개발 동부하이텍은 대표적인 아날로그반도체 전력반도체(PMIC)의 크기를 40% 이상 줄일 수 있는 제조공정기술인 ‘AN180X’를 개발했다. 지난 6월부터 이 공정기술을 이용해 전력반도체의 한 종류인 전압조절칩(DC-DC 컨버터)을 생산해, 美아날로그반도체 인피리언에 위탁생산(파운드리) 방식으로 공급했다. ‘AN180X’는 전력반도체를 구성하는 기본 단위인 트랜지스터의 연산속도를 통상 17~25 GHz 수준인 기존 제품보다 최대 2배인 37.2 GHz(1 GHz: 1초에 1억번 연산)까지 빠르게 만들어 전력 소모를 최소화한 것이 특징이다. 연산속도가 빨라 전력반도체를 구성하는 트랜지스터의 수를 대폭 줄일 수 있어, 칩의 크기를 기존 제품보다 약 40% 정도 줄일 수 있다. 동부하이텍 관계자는 “이번 공정기술을 사용하면 칩의 크기를 줄임으로써 웨이퍼 당 생산할 수 있는 칩의 양을 늘려 가격 경쟁력을 높일 수 있을 것”이라며 “이번에 인피리언에 공급하는 DC-DC 컨버터는 5 V~12 V의 전압 범위에서 동작하며, 모바일 기기에서 소비가전, 기업용 서버에 이르기까지 그 응용분야는 다양하다”고 밝혔다. |

| 전력반도체, 8년간 정부 대규모 지원 정부는 2013년 전력반도체 국산화 프로젝트를 추진한다. 관련업계에 따르면 지식경제부가 2013년부터 향후 8년간 정부 예산 총 1,700억 원을 투입해 전력반도체 국산화 프로젝트를 착수할 계획이다. 이번 프로젝트는 민관 매칭펀드를 합치면 3100억 원 규모로 단일 연구개발과제로는 보기 드문 대형프로젝트가 될 예정이다. 이번 프로젝트는 전기차충전소와 대용량 ESS에 들어가는 반도체를 포함해 전력용 반도체에 공통적으로 적용되는 소자와 공정기술 개발, 인력 양성 지원 등에 역점을 둔 종합 육성계획이다. 단계적으로 IGBT, 극소저항 슈퍼정션 MOSFET, 차세대 IGBT, 화합물 전력소자, 차세대 고전압 공정기술 등을 개발할 계획이다. 한편 정부는 이번 사업으로 전력용 반도체산업의 기술 격차를 줄이고 무역 역조를 개선할 계획이다. |

<저작권자(c)스마트앤컴퍼니. 무단전재-재배포금지>