중국 2025년 반도체 자급률 목표를 70%로 수립하고 정책 지원 확대

“중국 정부는 다수의 반도체 기업에 직간접적으로 투자하여 국영 기업화하고 개별 기업의 목표를 국가 전략 목표와 연동하면서 반도체 자급률을 높이고 있다. 미국의 중국 반도체 제재는 중국의 기술 발전을 가속화하는 계기가 되고 있어, 한국은 중국의 추격 뿐만 아니라 반도체 공급망 재편 등에 대비해 반도체 기술력 제고가 필요하다.”

급변하는 중국 반도체 산업의 변화에 따라, 한국도 공급망 재편 등에 대비가 필요하다는 목소리가 커지고 있다. 한국수출입은행 해외경제연구소는 최근, ‘중국 반도체산업의 도전과 성과’(선임연구원 이미혜, 혁신성장금융1부)라는 이슈 보고서를 통해 이같이 밝히고 대책 마련을 촉구했다.

중국은 첨단산업 육성전략인 ‘중국제조 2025’에서 2025년 반도체 자급률 목표를 70%로 수립하고 정책 지원을 확대해 왔다. 중국은 바이든 행정부의 대중국 제재 강화에 과학기술업무 컨트롤타워 설치, 국가반도체산업투자기금 3기 조성 등을 통해 반도체산업의 취약 부분 육성 지원을 강화했다.

반도체 산업의 각 분야별 대처 상황도 중국의 대응이 눈에 띈다. 보고서에 따르면, EDA는 반도체 설계·검증에 사용되는 소프트웨어로 중국 3대 EDA의 중국시장 점유율은 2020년 7%에서 2023년 14%로 상승했다. 중국은 반도체 설계자산인 IP의 해외 기술 의존도를 줄이기 위해 오픈소스 RISC-V 사용을 장려하는 정책 가이드라인을 수립하고 있다.

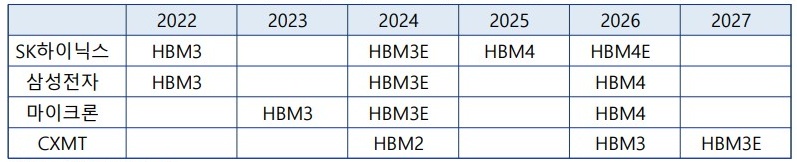

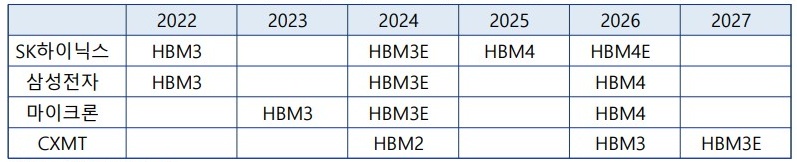

주요 기업의 HBM 기술 로드맵(자료:키움증권, 뉴스/ 출처: 보고서)

주요 기업의 HBM 기술 로드맵(자료:키움증권, 뉴스/ 출처: 보고서)

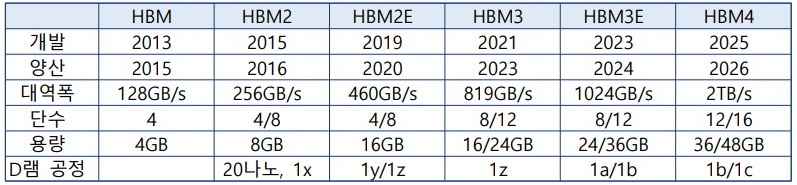

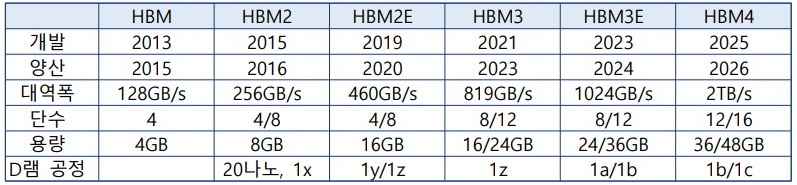

HBM 세대간 기술 비교(자료:SK하이닉스, 현대차증권/출처: 보고서)

또한, 중국시장의 국가별 시장점유율(‘23)은 미국 65.8%, 대만 15.0%, 중국 14.3% 순이며, 중국에는 3,000여개 팹리스가 사업하고 있다. SMIC는 내수와 성숙 공정을 기반으로 2024년 세계 3위 파운드리로 부상했다. 범용 D램의 한중 기술격차는 우리 기업과 CXMT의 1세대 DDR5 양산 시점을 기준으로 3년, HBM 기술격차는 6년 내외로 추정하고 있다.

중국이 반도체산업에서 세계시장점유율이 가장 높은 부문으로, 세계 10대 후공정 전문기업(OSAT)에 대만과 중국 각각 4개 기업이 위치해 있다. 반도체 장비는 미국, 일본, 유럽기업이 기술력과 대형화를 통해 과점구도를 형성했으며, 중국 Naura는 장비 국산화의 수혜로 세계 6위 장비 기업으로 도약했다.

AI 반도체와 차량용 반도체

최근 AI 반도체 분야에도 이슈가 집중되고 있다. 중국의 해외 AI 반도체 구매 비율은 미국의 수출통제, 정부의 국산 AI 반도체 사용 장려 등으로 2025년 49%로 낮아질 것이라고 보고서는 전망했다.

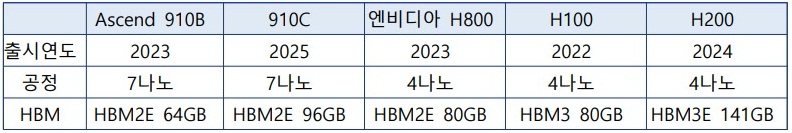

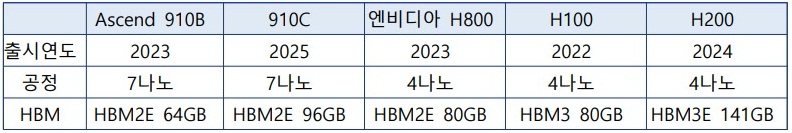

화웨이의 AI 반도체는 엔비디아 칩 대비 성능, 수율 등에서 열위에 있지만, 이를 첨단 패키징 등을 통해 극복하려 노력하고 있다. 화웨이는 칩 성능 향상보다 AI 서버 성능 향상에 집중해 Cloud Matrix 384는 엔비디아의 GB200 NVL72 대비 우수한 성능을 구현하나 전력 효율성은 낮은 것으로 알려졌다.

화웨이와 엔비디아의 주요 AI 반도체 비교(출처: 보고서)

화웨이와 엔비디아의 주요 AI 반도체 비교(출처: 보고서)

또한 중국 정부는 차량용 반도체 자급률 목표를 2025년 25%로 수립하고 자국 반도체 기업을 육성하고 있다. 중국은 세계 최대 전기차 생산국이자 수출국이나 차량용 반도체의 해외 의존도가 높아 최근 차량용 반도체 자급률 목표를 2027년 100%로 상향했다. 중국의 차량용 반도체 자급률은 약 15%이며, 차량용 반도체는 성숙공정 사용 비중이 높아 중국의 자립율은 높아질 전망이다.

끝으로 보고서는, 중국 정부가 중요하다고 판단되는 특정 분야의 기술개발, 생산능력 확대 등을 전략적으로 지원하여 기업들이 장기적인 관점에서 기술개발 등에 집중하도록 유도하고 있다며, 이에 중국 정부는 민간기업의 국영기업화 등을 통해 기업 간 협력 및 경쟁을 조율하며, 산업 생태계를 통합하여 외부 의존도를 낮추고 있다고 전했다.

이에, “한국의 반도체 기술은 공정과 양산 기술에서는 미국, 대만에 이은 3위이지만 중국이 기초/원천연구, 설계 기술에서 한국보다 우위에 있다”고 지적하며, “전문가 대상 설문조사 결과에서 한국은 기초/원천연구 기술 수준은 78.8%, 설계 기술 수준은 79.4%로 비교 대상국중 가장 낮았다. 중국은 공정, 양산 기술은 비교 대상국 중에 가장 낮지만 거대 내수 시장을 보유해 반도체 판매량이 증가하면 수율 등은 향상될 것”이라고 전망했다.

<저작권자©스마트앤컴퍼니. 무단전재-재배포금지>